<9月3日>

今日は用事で武蔵野音大にお邪魔しました。武蔵野音大の知り合いは多いのに、校舎に潜入するのははじめて。

「のだめカンタービレ」のモデルになった大学として、見覚えのある場所が沢山ありました。

色々なオーケストラで出会って一緒に演奏して下さった事のある方たちがわざわざ会いに来て下さって嬉しかったし、

廊下で大好きな二人のトランぺッターにばったり会えたのも幸せでした。

聞けば、授業やレッスンの僅かな合間を縫って来て下さったとのこと…皆さん本当にありがとうございます。

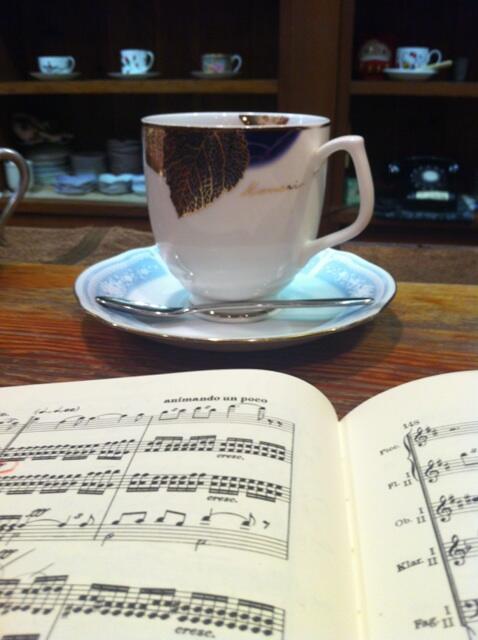

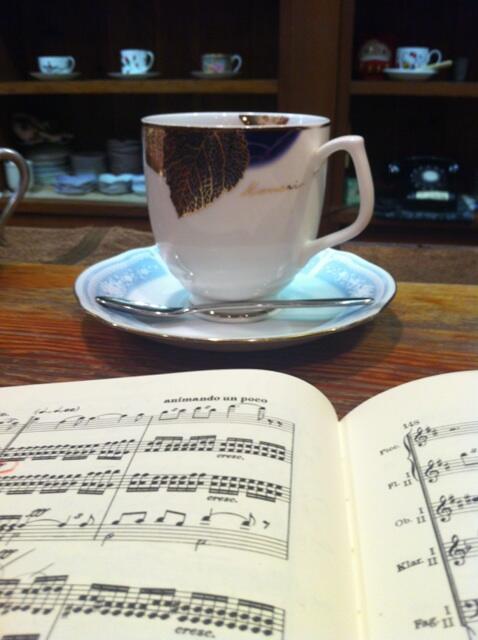

解散してから、近くの知る人ぞ知る珈琲屋さんでチャイコフスキー五番の譜読みに集中。

カップを選ばせて下さったので、大ぶりのものを失礼して一時間半ほどゆっくりと。

店内にはシューマンとグリーグのピアノ協奏曲が流れていて、珈琲はもちろん、デザートに無料で頂ける珈琲ゼリーが絶品でした。

池袋でいつもお 世話になっていた珈琲茶房というカフェが閉店してしまってから落ち着ける場所が無かったのですが、ようやく巡り会えた気がします。

そのあと3日・4日とかけてチャイコフスキーの五番をレッスンで全楽章通して見て頂き、燃え尽きて眠りに落ちる日々。

二ヶ月ずっと取り組んだチャイコフスキー五番からは沢山の学びがありました。演奏出来る日がいつかやって来ますように…。

来週からは、月末のリハーサルに備えて、改めてベートーヴェンの五番をレッスンに持って行きます。

運命を振るのは一年ぶり。当たり前だけど、スコアの見え方は一年前と随分違います。この凝縮度をどこまで棒で表現出来るかな。

<9月5日>

京都の美術系出版社で編集者をしている友人が東京に来たので、美術系の知り合いを招いて我が家で突発的飲み会を開催しました。

一枚の絵の名前を挙げた時、そこにいる人全員に共通の一枚のイメージが浮かぶのはとても楽しいことです。

フランス文化史×ベルギー象徴主義×アメリカ現代美術×ロシア絵画×観相学…マネからドガへ、デュシャン、クノップフ、ヴルーベリ。

絵画から詩へ、音楽と文学へ。時にCDをかけながら、本棚に並んだ本を引き抜きながら、心地よい酔いと共に語る時間でした。

それは容易ではないけれど、「徹底した史料批判の精神と飛翔する想像力の矛盾なき総合」を目指してゆっくりと歩いてきたい。

<9月6日>

とある書評の原稿依頼を頂き、嬉しさに飛び上がりました。

まだ修士課程の僕には身に余るほどのお話。日頃の恩返しが出来るよう、精一杯書かせて頂きます。

そして音楽の方でも嬉しいお話…コマバ・メモリアル・チェロオーケストラの2013年度公演の日程と場所が確定しました!

日時:2013年11月30日(土)16時30分開演

於:丸ノ内KITTE内、IMT(インターメディアテク)

演奏:コマバ・メモリアル・チェロオーケストラ

指揮:木許裕介

今年もまた、ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ一番」をメインプログラムに据えて、気心の知れたチェリストたちと演奏します。

昨年までは8人〜9人のチェリストたちと演奏していましたが、今年はいよいよ、12人のチェリストたちとこの曲を演奏する事になりました。

12人のチェリストの予定を合わせるのはある意味で演奏以上にヴィルトゥオーソな作業になるため、相当に大変なものがあります。

しかしそれを全く苦に感じないのは、「好きだから」ということに尽きるのでしょう。

まだリハーサルもはじまっていませんが、今年もきっと良いコンサートになると思います。

この「ブラジル風バッハ一番」を演奏して三年目になります。

師にとっても僕にとってもいちばん大切な曲の一つを毎年一回演奏できるというのは本当に幸せなことで、

自分にとってのバロメーターのような曲だと言えるかもしれません。最初にこの曲をレッスンで見て頂いた時、師がぽつりと

「この曲はとても自由な曲なんだ…一回一回新しい。この魅力に惹かれて僕は何度も演奏した。君もきっと、何度もやりたくなる。」

と語った言葉の通り、この曲の魅力に僕はすっかり取り憑かれてしまったのでした。

(余談ですが、昨年のチェロ・オーケストラの公演動画を見直していて、アンコールのあとに僕の指導教官が後方カメラの映像に映り込んでいらっしゃったことに気付きました。

足をお運び下さったのは知っていたけれど、こうやって改めてお姿を拝見すると凄く嬉しくて、学問上でも素敵な師匠に恵まれたなあと感謝するばかりです。)

読み返すたびに・指揮するたびに得る新しい発見を大切にしながら、焦らずじっくりと、一生かけて演奏していきたいなと思っています。

江古田の名店にてチャイコフスキー五番と格闘。