生命を巡る近年の科学と技術の進歩は目覚ましいものがある。先日も、iPS細胞の利用に途を開いた京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学生理学賞に選ばれ、日本中を歓喜に沸かせた。生命科学の発達が、生命という存在を丸裸にする日がいずれ来るのだろうか。

だが、本当にそれだけでよいのだろうか? 生命を自然科学の対象という枠の中に留めては、その重要な意味を見落としてしまうのではないか?

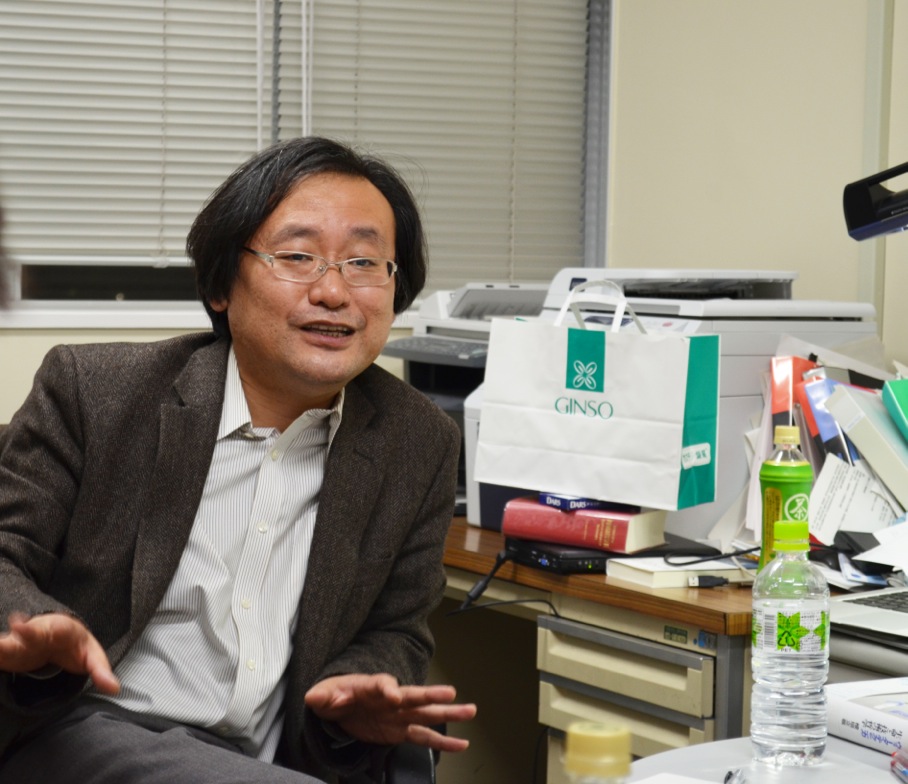

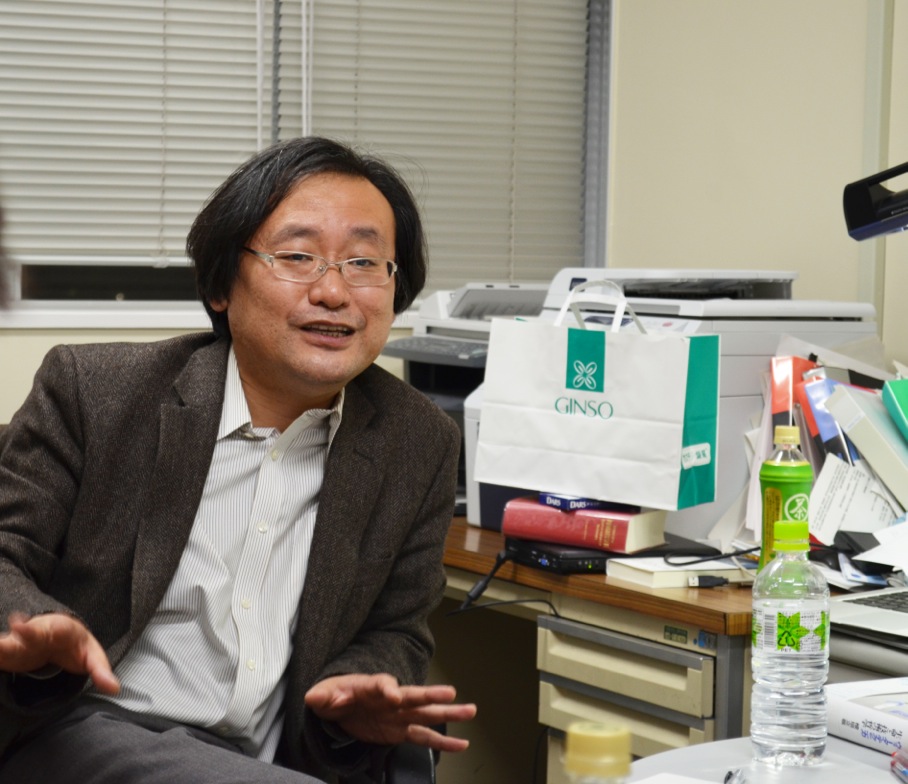

2012年10月20日、大阪大学吹田キャンパスに在る檜垣立哉先生の研究室を訪れた。檜垣先生は現代フランス哲学を専門とする哲学者だ。ベルクソン、フーコー、ドゥルーズといった哲学者たちを研究する過程で生命の哲学を探求しており、今年上梓された『ヴィータ・テクニカ 生命と技術の哲学』では「生態学的転回」を提唱して、哲学へ新たな視点を導入する試みを進めている。

「生命とは何か?」という問いを発することは如何なる意味を持つのか? 哲学の視点から、科学について、生命について、語って頂いた。

檜垣立哉

1964年生。大阪大学大学院人間科学研究科 教授

専門はフランス現代哲学、生命論、日本哲学。

著書に『賭博/偶然の哲学』(河出書房新社、2008年)、『ドゥルーズ入門』(ちくま新書、2009年)、『ヴィータ・テクニカ 生命と技術の哲学』(青土社、2012年)、『子供の哲学 産まれるものとしての身体』(講談社選書メチエ、2012年)など多数。

※本文中では敬称を略させていただきました。

1 哲学に領域は無い

哲学者としての出発点

檜垣立哉先生 僕がそもそも何故哲学をやるようになったかというと、高校の時ずっと化学をやっていて、学者になりたいとずっと思っていたんです。中学生の時から、物質を分解すると必ず108個以上の原子に分かれる、それを組み合わせると取り敢えず世界が出来ることの不思議に惹かれたのが大元です。でも、それを理系的に考えていく方向と文系的に考えていく方向がある。途中から文学が好きになって、色々哲学書なんかを読むようになって、文系と理系の間で迷って、東大を受験する時に理科一類か文科三類かで迷ったんです。結局文系の方が入りやすいかなと思って文科三類に行ったんですけれども(笑)。だから、世の中はどういうふうに出来ているのか、世界はどういうふうに出来ているのかという単純な興味から出発しています。

「哲学」=学問

今では大学の哲学科に進むと、誰それの古典的著作や研究書を読んで論文書きなさいと言われて、どちらかというと文献研究のようなことをさせられる。それやらないと学者になれないし、僕もやったけれど、本当は哲学には領域なんてないわけです。アリストテレスなんて数学も生物学も天文学も全てやっているし、そもそも「哲学」というのは学問という程度の意味だから、もともと何も制約はないわけです。学問なんてものは全部哲学で、特に分かれてもいなかった。今は哲学史にしか名前が残ってないライプニッツは微積分を作ったし、パスカルは神学者だったけど、ヘクトパスカルという単位に名前を残している。そういう全然境界がない時代があったけど、19世紀から後は色々学問が分かれてしまった。

文理の区別は現代特有のもの

個人の能力に限界があるから、それぞれの領域で研究しなきゃならないことが昔と違って膨大だから、特定の領域でやらなきゃいけないし、学者になろうとするなら自分の専門領域に専念するよう言われる。でもどの分野も基本的にはつながっているわけですよ。文系の人はこうだとか、理系の人はこうだとか言っていること自体が、学問の歴史の中で19世紀以降に出てきてしまった特殊な状況なんだよね。そこで、変に壁が出来るのは変だし、壁を取っ払ってしまおうという声が教育の現場から出てくる。学問の制度とかシステムに関する問題がこうやってある中で、そもそも文系がなぜ理系の問題を考えるのかという問い自身がちょっとおかしいと考えるべきなんじゃないでしょうか。